天都山石窟

天都山西夏皇家石窟為絲綢之路石窟道節點之一,位于海原縣西安鎮駐地向西15公里,初建于北魏,歷代重修。

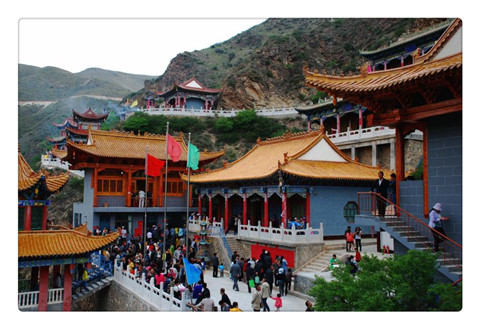

石窟依山辟建鑿窟9孔,大小殿宇13處。

石窟寺廟成群、石窟寺廟成群,翹檐飛脊,雕梁畫棟,廟貌輝煌、殿宇參差;山巖俊秀、古洞幽深、群山環抱,樹木蒼濃,奇峰翠碧,清泉流注。

唐朝,有一位下級官員,姓車,名奉朝,鮮卑人。

其先祖為北魏拓跋貴族,曾為建立過北魏政權做過貢獻。

至唐朝,其族人拓跋思恭又因鎮壓黃巢起義有功被唐朝皇帝封為“西平王”。

然而由于其顯赫的貴族身份和桀驁不馴的性格,被貶至天都山軍馬場放馬,任“排馬”級官員,后看破紅塵,入天都山石窟修道,成為一位道士。

天寶十年(公元755年)隨中使張韜光出使印度,因病不能隨團回國,遂留居印度,出家為僧,法號“法界”。

后因思念家鄉父母,焚灼其心,遂決心回國。其師賜佛經3本,佛骨一個,回到天都山地區,并在天都山石窟,開鑿了“舍身洞”石窟供奉。

貞元六年(公元790年),車奉朝受唐朝帝王的邀請,回到上京長安。

被安置在章敬寺,又賜法號為“悟空”。

后來,民間藝人將車奉朝和唐僧等人去了印度取佛經之事聯系起來,變成了神話故事,明代作家吳承恩又整理編成了名著《西游記》。

在此還有金牛寺傳說、神鷹石傳說等。

天都山石窟內存有多塊石碑,分別為明代萬歷年間重修西山上帝祠宇碑記。

清代康熙八年曾創金牛寺的碑記,民國三十年重修天都山玉皇洞、子孫宮、三官殿、靈宮殿、三圣殿、白衣大士、龍王諸洞廟祠的碑刻,還有一些殘碎的碑記等。